de festival en festival

je pense à vous

de Mouans Sartoux

Isabelle Alentour

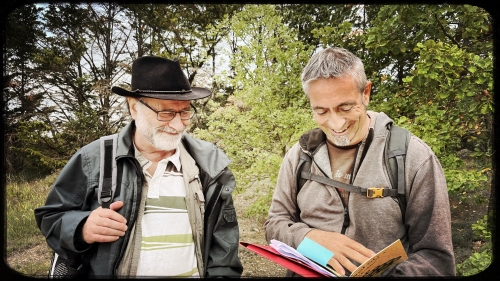

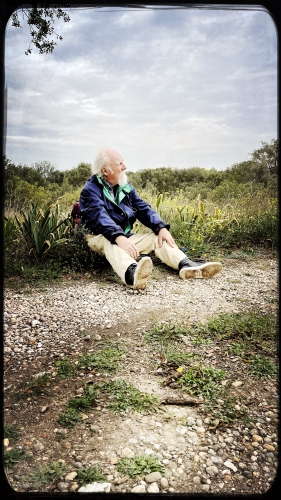

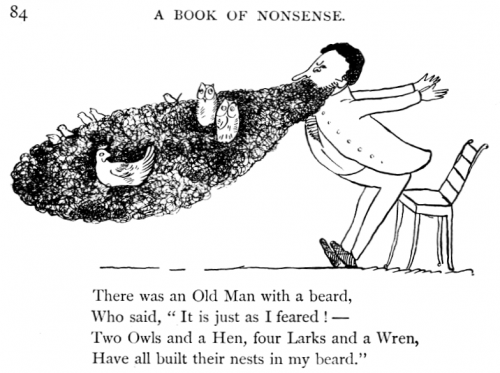

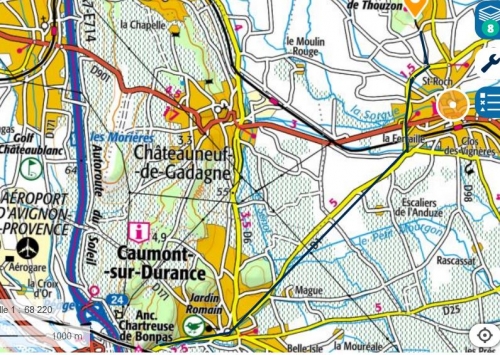

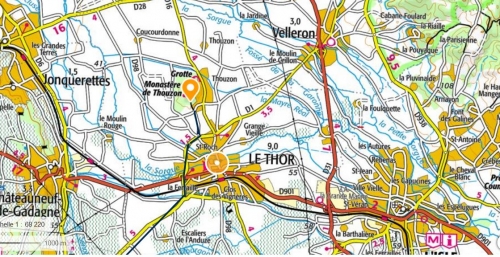

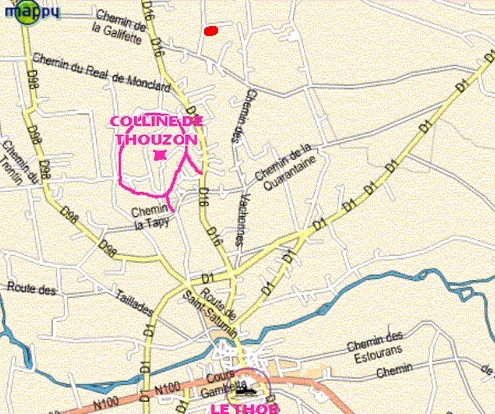

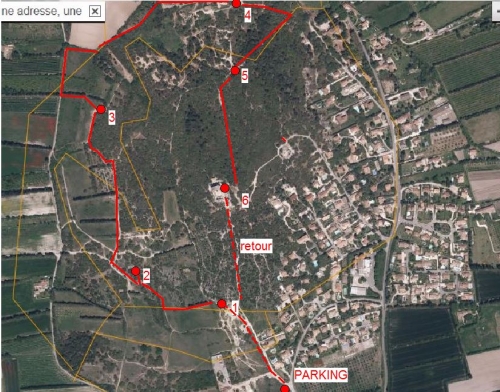

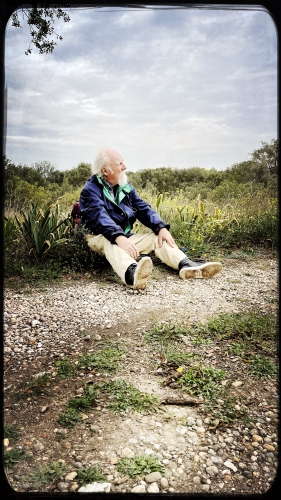

Braver les incertitudes climatiques et se retrouver sur les sentiers de la colline de Thouzon pour une très belle balade, magnifique parcours proposé par l'association Pierre Sèche en Vaucluse (Danièle Larcena) dans le cadre du Festival Trace de Poète (Nicole Mignucci). Chaque belle et judicieuse étape étant ponctuée de lectures poétiques d'auteurs et autrices d'Edward Lear, Baudelaire, aux plus contemporains Laurence Ferlignhetti, Leonor Gnos, Marie-Philippe Joncheray, Claudine Baissière, Françoise Donadieu… Et la participation active des présents Olivier Bastide, Marc Ross, Emmanuelle Sarrouy, Henri Tramoy, Gérard Boudes, Daniel Gressier… Et quelques lectrices hors pair comme Nicole Mignucci, Yolande Touati ou encore Natacha Payet !…

Dominique Sorrente nous avait quant à lui envoyé de son périple québécois un long poème que nous avons lu découpé en formes brèves au gré des étapes jusqu'au château de Thouzon…

La poésie existe parce que certains tentent de mettre les fleurs en prison.

Elle est l'ultime résistance.

Lawrence Ferlinghetti, Poésie Art de l'insurrection

Retour/Parcour en images… Comme si on y était !… Mais oui, on y était !

On espère que le temps va se dégager et nous laisser tranquilles le temps de la caravane. C’est précisément ce qu’il se passe. Légère pluie au départ et sur la route. Avec Olivier Bastide et Danièle Larcena nous maintenons l’aventure. Le soleil tente des percées et nous accompagne jusqu’au Thor puis Thouzon. Au point de départ, parking du château, la caravane joyeuse s’emballe. Nous partons. Nous verrons bien. Nous sentons que la pluie a décidé de nous laisser tranquilles. Marche et délicieuses haltes poétiques. On se retrouve au château, l’ancienne Abbaye. Sur les traces de René Char. Le mari de la propriétaire nous fait visiter les lieux avec force détails pafois même croustillants. Avant notre pose pique-nique. Sur le départ, il se met à pleuvoir. La Caravane est sauve ! Petit miracle météorologique, elle a eu lieu. E.Sarrouy

nous marchâmes en chœur

de pierre sèche en gouttes d'eau

pique-nique au château

Emmanuelle Sarrouy

Prochains rendez-vous à noter dans ses tablettes :

* Samedi 22 octobre 2022 - 18h à La Fabrique (L'Isle sur la Sorgue) : Lecture-concert donnée par Dominique Sorrente sur le thème "D'une pierre l'autre".

* Samedi 05 novembre 2022 - 17h : "Un auteur, une revue". Poète invité, René-Guy Cadou. Revue invitée, Phœnix. Lieu à préciser très prochainement.

* Jeudi 10 novembre 2022 - à partir de 20h : Nuit des Poètes et Poétesses - Scène ouverte menée en parallèle par Claudine Baissière.

* Samedi 10 décembre 2022 : Veillée au coin du feu chez Isabelle Alentour.

la Caravane/Joyeuse et généreuse/Château de Thouzon - 8 octobre 2022

*** *** ***

Quelques textes pour les absents et/ou pour se souvenir… entre haïku, aphorismes, sonnets et demi-sonnets au carré (extraits de la revue Soleils et cendre), petits poèmes en prose, limericks et toute autres formes brèves…

Haïku…

Début d’automne...

1. Attirant les moustiques

l'odeur de la fleur de lierre~

diner sous la lampe

2. Premier gland d'automne

les chasseurs sont de retour~

cochons aux abris

3. la lune sans tain

réfléchit le monde~

voir sans être vu

4. ton grelot grelotte

petit grillon de septembre~

et la nuit descend

… et Tankas

composés pour un appel à textes lancé par la revue du tanka francophone,

sur le thème " Frontière" du Printemps des poètes 2023

1. Petit nomansland

ta terre libre prospère

loin de la rumeur

vivons au delà des bornes

sans regard et sans contrainte

2. Soudain entre deux

interstices des saisons

le cri du renard

au visiteur des lisières

la peine est récompensée

3. Là au bout du bout

le moineau siffle pareil

et pourtant pourtant

que retenir de nos frères

différences ou ressemblances ?

Claudine Baissière

*** *** ***

Haïkus rocailleux

Le roc sans écho

Sentence automnale

Du pâtre sans troupe

Toucher la pierre

Songe d’hiver vivant seul

L’étoile nue meurt

Surprendre l’âme

S’efforcer de jouir quand

Survient l’aube bleue

Les graviers crissent

Un soupir d’équinoxe

Que l’on dédaigne

Ne fleurit le roc

Que d’orgueil futile de sec

L’amour est ailleurs

Olivier Bastide

*** *** ***

À combien de tons

augmente l’imagination

la réalité

***

Les monts abruptes

les visages en miroir

les années d’antan

***

Lumière nous protège

poème appel murmuré

poursuivons la vie

Leonor Gnos

*** *** ***

Haïkus de rocaille

Sentier rocailleux

Et mistral chantant le bleu

Chemin orgueilleux.

Rocaille roulante

Sous les pieds du promeneur

On dirait qu’il vole.

Le caillou qui dort

Est réveillé par le pied

Du poète marcheur.

C’est un brin de thym

En fleur dans un éboulis

Parfum des cailloux.

La mer envolée

Les rochers blancs sont restés

Scellés de coquilles.

Sonnet d’essai

Pour écrire un sonnet, cela paraît facile

Il y a là dedans, tellement peu de vers.

Mais quand vient le besoin à la file

De trouver des rimes, on se trouve bien peu fier.

Enfiler des quatrains et des alexandrins

On croirait au grand art, mais on est maladroit.

N’est pas Rimbaud, n’est pas rêveur qui veut.

Si mes pieds en cadence sont un frein,

Je pourrais au premier des tercets m’écraser

Sur l’arête d’une pierre toute sèche de Vaucluse

Et gésir en public, bouche ouverte, sans excuses.

Moi rimeur et si peu reconnu en poète,

Je n’aurai en silence que laissé le tracé

De ces lignes que l’on dit versifiées et trop bêtes.

Gérard Boudes

*** *** ***

Le sonnet de Thouzon

Je n’ai pas eu envie d’écrire un vieux sonnet

de me donner des airs à ne pas y toucher

Je ne suis pas du genre strictement codifié

sauf si la pierre sèche venait à m’inspirer

Je sais bien qu’il existe des tas de variantes

deux quatrains deux tercets avec rimes pétantes

mais au pied du château force est de constater

je ne suis ni Marot ni même du Bellay

J’avoue j’ai dérogé aux règles élémentaires

dictées en Italie en France en Angleterre

à ces schémas de rimes moi qui suis terre à terre

Je me suis essayé à la composition

en associant Le Thor à la folle raison

Le titre est tout trouvé : le sonnet de Thouzon.

Marc Ross

*** *** ***

18 décembre 2020

Il y a quelque chose dans la distance comme dans le silence, de profond, doux et animal. Une présence accordée à la constance de ma pensée. Je nourris notre espace de mes croyances.

21 décembre 2020

Il y a dans la distance comme dans le silence quelque chose de profond, doux et animal. Oui, c'est très joli mais au-delà de deux jours c'est sans fond, amer et inhumain. Ma pensée est très inconstante et ma croyance affamée.

22 décembre 2020

J'ai envie de te parler, je rêve d'entendre ta voix courir rivière gravier dans mes veines, dis-moi ce que tu vois, dis-moi tes paysages et si le ciel.

Marie-Philippe Joncheray - Poèmes courts, extraits de Ma carte totale du tendre

*** *** ***

Le dit de l’ombre et de la lumière

Aphrodite d’or, Aphrodite aux oreilles ornées de fleurs d’orichalque, Aphrodite au sourire de miel

Tu es née de l’écume et de la lumière

Tu es née du ciel et de la mer

Et, de Cythère à Chypre, l’île du large, le doux désir t’accompagne, tressant pour toi d’odorantes guirlandes

Aphrodite Melainitis, Aphrodite la Noire, sœur des nymphes guerrières et de la vengeance, amante des armes et de la fureur

Tu es née du sexe tranché de ton père

Tu es née du crime originel

Et d’Occident ou d’Orient, nulle créature vivante n’échappe à ta domination

L’amour est un Mal nécessaire

***

Dit de la panthère d’Amors

La panthère parfumée prend d’amour les autres bêtes

Même les plus rusées, même les plus farouches s’en viennent à ses pieds, enivrées de son odeur suave.

Elle leur brise le cou.

L’amour est un fauve superbe

Françoise Donadieu

deux textes, écrits pour accompagner le travail d'un ami peintre sur "L'amour, l'amour toujours"

*** *** ***

TROIS-RIVIÈRES TOP CHRONO

Casquettes, tatouages,

j'ai encore du boulot

pour être au diapason de l'esthétique locale.

Une guêpe rôde

dans le Tim Hortons,

même mon beefburger qui dégouline

ne la rebute pas. Ce qu'on appelle plaisir mimétique.

Aujourd'hui, premier jour de ciel bas,

mais l'humeur n'y croit pas.

Impossible de trouver le canal qui se serait pendu.

Ils annoncent : wraps et bols,

grains délicieux.

Ça se déverse déjà dans ma tête,

l'heure d'anticiper déjà la digestion.

Une armée de citrouilles,

prêtes à bondir,

me fait la haie d'honneur.

Tout ce qu'il y a de plus suspect.

Partout, style universités u.s.,

des communautés, petits fiefs, pointent leur nez

avec gourou, guetteur, tribunal.

L'universel ringard, perdu de vue.

Mon seul espoir est qu'elles se révèlent poreuses.

Un homme, chaise roulante, jambe plastique,

zigzague entre les tables. Il se fraie le passage.

Je le vois qui dévore comme en survie.

Impossible d'engager la conversation, sinon

avec les yeux.

Cette nuit, insomnie.

Carol P. m'éduque dans une vidéo youtube

échappée de ma zone wifi presque blanche.

J'entends :

Recontacter la vibrance pour ne pas collapser.

Merveille de défendre notre langue française.

Tout à côté, le centre Marijuana arc-en-ciel, une grappe

de jeunes agglutinés.

Dehors, au pied de ma maison en bois,

une vieille s'est assise, au sol, pour la journée.

Elle alerte l'alentour de sa voix nasillarde,

façon sorcière un peu maudite.

La voix porte. Chacun s'arrête. Méthode du harassement

plein succès. Elle les taxe un à un.

L'hyper-sensibilité nous perdra.

Ça se complique. Un verre de mes lunettes s'est fait

la malle pendant la nuit.

Baruch Spinoza, polisseur de lentilles,

philosophe à tes heures perdues, m'aideras-tu enfin ?

Le nom de Trois-Rivières: l'exemple

d'une erreur créatrice.

Il n'y en a jamais eu qu'une seule.

C'est un explorateur inconnu, leurré par l'illusion

créée par le delta,

qui l'a nommée ainsi.

La poésie comme une brèche.

Je tremble ma colère.

Je mange gloubi-boulga.

Je parle aux abonnés absents.

Je suis en vie,

me souffle mon ombre.

Vraiment chanceux !

Une pensée pour mes amis

caravaniers du 8 octobre.

Que la marche d'automne

leur soit prodigue !

Comme coulée de sirop d'érable

sur des tartines à partager.

Il y a du bonheur à inventer, à recevoir ici et là.

Vie longue par formes brèves.

Dominique SORRENTE

pour le 8 octobre 2022, Trois-Rivières (Québec)

*** *** ***

POÈME LONG POUR FORMES BRÈVES

Haïku 5/7/5

C’est haïku Japonais

Et puis et puis et puis après

Haïkus déjantés chez Kerouac

Haïkus imparfaits chez Mekas

Haïkus désaccordés dans mes carnets

Claudel écrit cent phrases pour un éventail

Jaccottet quelques Airs d’haïku inspirés

Et Jacques Roubaud des tridents 5/3/5 par milliers

Et puis et puis et puis avant

Toujours au cœur du quotidien

Un saisissement

Une illumination inattendue

Un impromtu

Tankas aussi

5/7/5/7/7

31 syllabes vers le divin

Secrète nature sacrée

Sacrée nature secrète

Poèmes calligrammes

Poèmes slogans

Poèmes nuages

Éphémère atmosphère

Et que Fugues ! lance Marie Lo Pinto

Aphorismes

Maximes

Ou brefs adages

Encore encore encore

Éperdument

Sonnets réguliers

Irréguliers en nombre

Ceux de Shakespeare à la Dame Sombre

Sonnet en prose invente Jacques Roubaud

Sonnets irrationnels surenchérit Jacques Bens ami de l’Oulipo

Quatrain tercet

Sizain coupé

Rubaiyat d’Omar Khayyam

Et ceux de Pessoa

Quatre à quatre les voilà

Pour embaumer nos âmes

Petit poème en prose

Toujours évidement

Baudelaire assurément

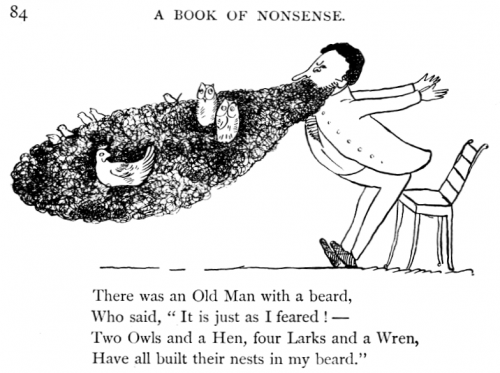

Limericks drôlatiques

Edward Lear & Edward Gorey

Dont Tim Burton s’est inspiré

Pensées

Notes

Fragments

Maurice Blanchot aussi en sait quelque chose

Pensées

Notes

Fragments

Sentences inspirées

Épigrammes au kilo

Épigraphe en chapeau (exergue)

Épitaphe au tombeau

Sans équivoque

Formes brèves et coupantes

Fritures sans fioritures

Petit poème on ose

Quatrième de couv’

Aussi

Morceaux

Choisis

Extraits

Si si

Et quid de la citation ?

Voilà

C’est dit

voilà

C’est fait

Et à présent ?

C’est quoi qu’on dit ?

C’est quoi qu’on fait ?

Haïku et formes brèves

Petit poème se pose

Rimes libres

Suivies croisées

Ou embrassées

Et à présent

À vous de jouer !

Emmanuelle Sarrouy - Marseille, 07 octobre 2022

*** *** ***

Ne te refuses pas aux prodiges.

Commande à la lune, au soleil.

Déchaîne le tonnerre et la foudre.

Robert Bresson, Notes sur le cinématpgraphe