La caravane poétique du 30 avril 2022

Marc ROSS sur Antonin ARTAUD

Junie LAVY sur Louis BRAUQUIER

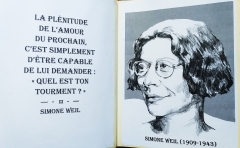

Eric UNGER sur Simone WEIL

Françoise DONADIEU sur Lily PASTRÉ et les CAHIERS DU SUD

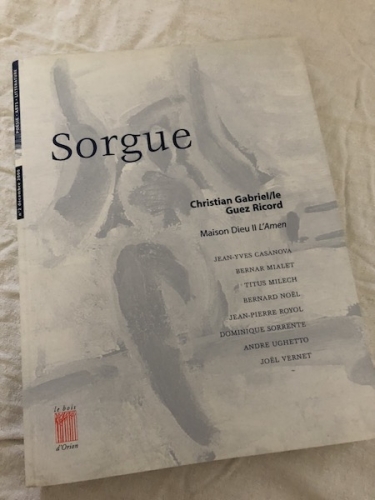

Dominique SORRENTE sur Christian G. GUEZ RICORD

Marie-Philippe JONCHERAY sur André SUARÈS par MP Joncheray

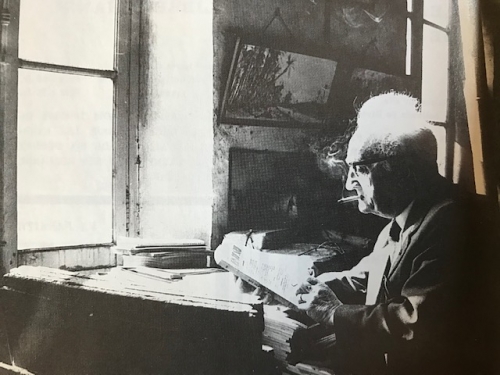

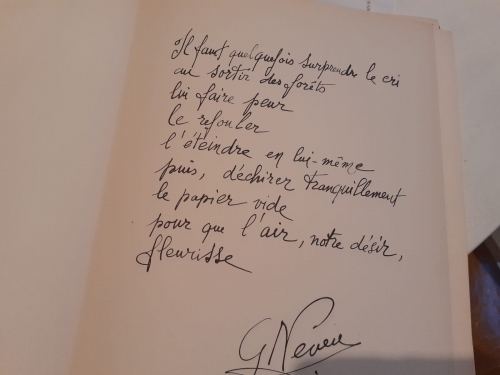

Marc-Paul PONCET sur Gérald NEVEU et Jean MALRIEU

Lectures par Charlotte Hamer, Emmanuelle Sarrouy-Noguès, Christine Bergassoli, Henri Perrier Gustin.

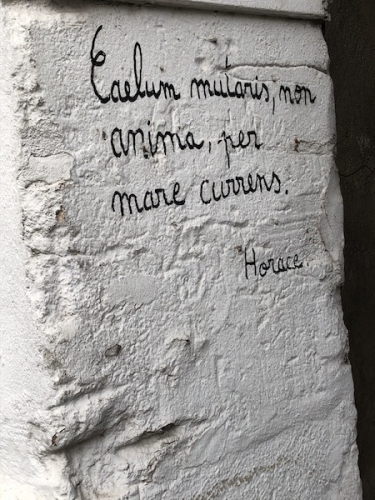

Au point de rendez-vous du 25 cours d’Estiennes d’Orves, la caravane s’est formée, elle serait guidée par Dominique Sorrente, le poète meneur du Scriptorium. C’est ce qu’on croit mais cette caravane née parmi les champs et les monts du Vaucluse, du côté du château de Saumane et de l'Isle sur la Sorgue, qui est même passée par l’Italie, à Pistoia, jadis, cette caravane, c’est Marseille qui la pilote. Marseille nous attendait, il suffisait de la regarder pour qu’elle nous regarde, de l’interroger pour qu’elle nous interroge à travers ses places, ses cours, ses escaliers, ses montées, ses ruelles secrètes, ses bois sacrés, ses portes ouvertes, ses graffitis et ses plaques. Le public, dans l'agitation citadine d’un samedi après-midi écouta avec ferveur les interventions des unes et des autres, pleines de savoir et de poésie. Le texte que je vous propose est une balade parmi les contributions des poètes présents ce jour-là dont j’ai voulu garder trace pour que les échos continuent de résonner en nous. Les textes in-extenso sont lisibles grâce aux liens.

Marc Ross a d’abord donné la parole à Antonin Artaud :

“Quand j’écris,

J’écris en général

Une note d’un

Trait

Mais cela ne

Me suffit pas,

Et je cherche à prolonger

L’action de ce que

J’ai écrit dans

L’atmosphère, alors

Je me lève

Je cherche

Des consonances,

Des adéquations

De sons,

Des balancements du corps

Et des membres

Qui fassent acte,

Qui appellent

Les espaces ambiants

À me soulever

Et à parler

qui à lui seul nous fait parcourir la ville.”

Antonin Artaud c’était le quartier des Chartreux jusqu’à l’âge de vingt ans. Notamment au 15 rue du Jardin des Plantes, aujourd’hui : Rue des frères Carasso.

“Je savais que j’avais toujours souffert de l’être et d’être parce que je n’ai jamais voulu être un résigné comme les autres…. Je me souviens à l’âge de 6 ans dans une maison du Boulevard de la Blancarde à Marseille (n° 59 exactement) m’être demandé à l’heure du goûter, pain chocolat qu’une certaine femme dénommée Mère me donnait, m’être demandé ce que c’était, que d´être et vivre.” (Artaud, Lettres de Rodez)

C’est aussi le cours de Villiers, où il a été frappé d’un coup de couteau dans le dos par deux souteneurs, juste devant l’église des Réformés : “Je n’ai pas eu le temps de me retourner que je sentis une lame me déchirer l’arrière du cœur dans le dos, dans le haut de l’omoplate, à 2 centimètres de la colonne vertébrale.” Il pouvait lui arriver de dire qu’il détestait Marseille, sa ville natale et à propos du grand St Antoine, il dit : “La peste n’est pas arrivée par le bateau. La peste a toujours été à Marseille.”

En 1917, il envoie quatre poèmes à André Suarès. L’autre Marseillais qui déteste Marseille. Et pourtant, Marseille c’est Les Cahiers du Sud. Une amitié très forte le lie à Gaillard. En février 1927, Les Cahiers du Sud N°87 publient Manifeste pour un théâtre avorté. En mars de la même année, Artaud lui confie un texte qui lui est dédié et qui suit « Le pèse-nerfs » : Fragments d’un journal d’enfer (Les cahiers du Sud – Marseille – Collection critique N°5).

S’en suit une dédicace d’Artaud à André Gaillard (1ère page de L’ombilic des limbes) : “À mon cher André Gaillard, un des rares qui aient mis leur doigt d’homme sur ma peine de mort.” A.A

Brauquier nous appelle ensuite, à deux pas du Vieux Port, par la voix comme la mer tantôt forte tantôt paisible de Junie Lavy :

“Et s’il n’y avait plus que les ports et les cargos, les bars et les paquebots, les phares et les épaves : une vie à 15 nœuds, houleuse et indolente, maritime et hauturière. Cap au 180. Plein Sud ! Au commandement : Louis BRAUQUIER, né en 1900 à Marseille, mort en 1976.

“La vie est une aventure

Qui part pour l’éternité.

Je compte les encablures

Qui traînent ma destinée.

Nous avons l’inquiétude

Du visage de la mer.

Une angoisse d’or dénude

Notre cœur.

L’horizon clair

S’emplit de beaux équipages

Qui viennent pour débarquer

Et jettent sur le rivage

La merveille des dangers.

Villes Sud-Américaines,

Ports nègres du Sénégal,

Gao qui dort dans la plaine

Du fleuve équatorial,

Tandis que nous fumons la pipe

Sur le Vieux-Port chaud et doux,

De nostalgiques visites

Nous entretiennent de vous.”

La vie est une aventure, Et l’au-delà de Suez, 1923

Poète. Agent des Messageries maritimes. Peintre. Plus connu du registre des affaires maritimes que des manuels littéraires. Une œuvre pourtant. Une œuvre que l’on peut lire à fond de cale ou à bord des premières. À bord ou à quai. Qui naît dans le Vieux-Port et file vers des îles lointaines, au-delà de Suez… A 18 ans, Louis Brauquier se fait embaucher sur le port, comme commis en douane. Parallèlement, il entame des études de droit, écrit des poèmes en provençal. En 1919, avec celui qui sera l'ami d'une vie, le futur écrivain de la Méditerranée Gabriel Audisio, il rejoint le comité de rédaction de la revue Fortunio, qui ne s'appelle pas encore les Cahiers du Sud. Il y rencontre, entre autres, Jean Ballard et Marcel Pagnol.”

Et nous voilà devant le numéro 10 du cours Jean Ballard, où s’est déroulée de 1925 à 1966 la formidable aventure des Cahiers du Sud, une revue dont le fondateur qui en devint le principal artisan fut justement Jean Ballard. Dominique Sorrente raconte Gaillard et Ballard, les 4 étages à gravir, la chaleur humaine, l’appartement où l’on travaille, où l’on mange et dort, les poètes de passage, la ville contre la revue, la nécessaire persévérance de l’engagement poétique. Notamment pendant la guerre où la revue, selon Tortel, a cherché à affirmer “la Résistance de la poésie plutôt que la poésie de la Résistance.”

Et Françoise Donadieu d'expliquer : La revue est devenue adulte, mais il lui faudra tout au long de sa vie l’ardeur, le courage et le pragmatisme de Ballard pour l’alimenter. Car comme le disait Jean Tortel, un autre collaborateur fidèle : “Oui, les Cahiers se sont faits à Marseille, mais pas avec Marseille. Contre Marseille.” Les abonnés ne suffisent pas et les édiles marseillais n’ont jamais financé la revue. Ballard fut obligé de se transformer en homme d’affaires et même selon les moqueurs, en Frère mendiant pour aller quémander des soutiens chez ses connaissances des grandes compagnies maritimes ou négocier avec les commerçants et les industriels des contrats publicitaires.

Puis Françoise Donadieu revient sur les origines soulignant que “rien ne prédispose Ballard qui aime à réciter Leconte de Lisle et Edmond Rostand à devenir l’éditeur de la poésie la plus moderne de son temps. Mais il rencontre André Gaillard. Ce Marseillais qui travaille à la Compagnie Paquet est un jeune poète ami des surréalistes parisiens. Il va être le passeur entre Paris et Marseille et provoquer la métamorphose des Cahiers en une revue nationale d’avant-garde. On trouvera désormais au sommaire les noms de Roger Vitrac, Antonin Artaud, Henri Michaux, Robert Desnos, René Crevel, Paul Eluard, Philippe Soupault, André Breton et un peu plus tard, ceux des poètes du Grand jeu, groupe dissident des surréalistes : Roger Gilbert Lecomte, René Daumal.”

Et l’autrice des Histoires de Lily, Comtesse Pastré - La Dame de Montredon, aux éditions l’Atinoir, nous parle des femmes : Simone Weil bien sûr, la grande, qui sous le pseudonyme d’Emile Novis donna plusieurs textes aux Cahiers dont l’extraordinaire réflexion sur l’Iliade : le Poème de la Force. Elle rend aussi hommage à la femme de Ballard que ses amis appelaient Marcou. Cite ensuite Georgette Camille, poète, journaliste, critique littéraire, amie des surréalistes, c’est elle qui mit Ballard en relation avec Gaillard. Les Cahiers lui doivent une des premières traductions de Virginia Woolf en France, et surtout l’idée géniale de publier des numéros spéciaux. et enfin la Comtesse Lily Pastré, une femme pragmatique qui met sa fortune au service de son amour passionné pour les artistes. Elle en hébergea quelques-uns à Montredon où c’était table ouverte pour beaucoup d’autres : la pianiste Youra Guller, l’écrivain Luc Dietrich, l’artiste André Masson, et elle sauva littéralement la vie de la sublime Clara Haskil et du peintre tchèque et résistant Rudolf Kundera.

Le texte ci-dessous montre les relations d’estime réciproque qu’elle entretenait avec Jean Ballard qui a écrit pour les Cahiers un texte intitulé Les Heures de Montredon, Lily l’en remercie dans une lettre écrite, comme c’était son habitude, à l’encre mauve.

« La poste m’a apporté hier soir à la fois votre lettre et les Cahiers du Sud. Et je ne saurais vous dire combien j’ai été touchée en lisant ce que vous avez mis de poésie à travers ces Heures de Montredon. Je pense que vous avez beaucoup exagéré mon rôle qui est bien modeste. Mais je suis bien contente que vous ayez senti le charme de ce beau Montredon que j’aime mais que j’ai trouvé tout créé. Et je suis heureuse s’il a pu être pour certains un relais des peines au milieu d’une époque sombre. »

Dans ce même texte, Ballard exprime l’estime qu’il éprouve pour « Madame Pastré », pour « sa ferveur, sa grande culture et son jugement sûr ». Il l’associe à « l’art par quoi tout s’éclaire et prend son sens » et ajoute : « Son âme ardente trouve sa seule raison d’être dans le bonheur d’autrui. »

En juillet 1942, Lily se met en tête d’offrir au public marseillais une représentation du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, musicien maudit par le Reich, d’après la pièce de Shakespeare, un anglais, avec pour chef d’orchestre Manuel Rosenthal, un juif, pour diriger l’exécution d’une partition de Jacques Ibert, compositeur interdit par le gouvernement de Vichy. Au lendemain de ce qui fut une véritable « féerie » au dire des spectateurs et aussi un grand coup d’audace, elle reçoit une lettre de Ballard qui dit avoir ressenti dans le parc de Montredon au milieu des grands pins « le frisson du beau ».

C’est sur la philosophe Simone Weil que revient Eric Unger à mi-parcours de l’escalier qui mène à la rue Sainte où se trouve l’entrée de la revue Sud, rappelant que parmi les traits de personnalité mentionnés par celles et ceux qui l’ont réellement côtoyée, on en trouve souvent liés à l’élément feu : ardeur, incandescence, immolation. « Elle a l’intelligence qui brûle. » écrit Joë Bousquet.

Christine Bergassoli nous lit Beauté.

« La beauté, c’est l’harmonie du hasard et du bien

Le beau est le nécessaire, qui, tout en demeurant conforme à sa loi propre et à elle seule, obéit au bien.

Le beau enferme, entre autres unités des contraires, celle de l’instantané et de l’éternel.

La beauté séduit la chair pour obtenir la permission de passer à l’âme.

Une œuvre d’art a un auteur, et pourtant, quand elle est parfaite, elle a quelque chose d’essentiellement anonyme. Elle imite l’anonymat de l’art divin. Ainsi la beauté du monde prouve un Dieu à la fois personnel et impersonnel, et ni l’un ni l’autre.

Poésie : douleur et joie impossibles. Touche poignante, nostalgie. Telle est la poésie provençale et anglaise. Une joie qui, à force d’être pure et sans mélange, fait mal. Une douleur qui, à force d’être pure et sans mélange, apaise. »

Puis nous allâmes au 62 de la rue Sainte où nous trouvâmes la porte ouverte. Un couloir, une petite cour intérieure sous un puits de lumière et la porte de la revue Sud. Dominique Sorrente se rappelle les poètes du Conseil de rédaction, assis dans de lourds fauteuils en cuir rouge, tout au fond de l'appartement obscur, eux qui gardent volontairement la distance, qu’il faut aller saluer comme on affronte des autorités, qui choisissent les textes et les publient sans jamais les commenter. Et qui dans le même temps sont capables de partager des séances de rires sans réserve. Broussard, Lovichi, Temple, Tixier, plus tard Ughetto et Sorrente.

Nous montâmes ensuite vers le jardin de la colline Puget. Halte devant la citation de Baudelaire où Emmanuelle Sarrouy lit le poème Les Phares dédié au sculpteur.

Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes,

Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum,

Sont un écho redit par mille labyrinthes ;

C'est pour les cœurs mortels un divin opium !

C'est un cri répété par mille sentinelles,

Un ordre renvoyé par mille porte-voix ;

C'est un phare allumé sur mille citadelles,

Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois !

Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage

Que nous puissions donner de notre dignité

Que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge

Et vient mourir au bord de votre éternité !

Le groupe se déplace ensuite jusqu'au 66 rue Jules Moulet où vécut Christian Guez- Ricord.

Dominique Sorrente raconte : “J’ai appelé Christian Gabriel/le Guez Ricord mon « frère aîné en poésie ». C’est dire combien je lui suis redevable. Il avait quatre ans de plus que moi, à peine, quand je le rencontrais pour la première fois, j’avais tout juste 17 ans et écrivais passionnément de la poésie depuis quelques mois seulement… Cet homme portait en lui une œuvre d’abondance. Sa vie fut brève, quarante ans, mais portée par une incandescence de tous les instants. Il était « habité », un vrai fada, c’est-à-dire une personne « touchée par les fées », vivant en effervescence entre le monde des visions, les hôpitaux psychiatriques, et l’écriture à profusion. De grandes figures de la poésie contemporaine telles que Yves Bonnefoy, Michel Deguy, Bernard Noël, furent impressionnées par l’intensité de la présence de ce parent spirituel proche de Gérard de Nerval, Germain Nouveau, Antonin Artaud. L’œuvre est immense, largement inédite encore, elle révèle une quête métaphysique, existentielle qui ne s’est jamais démentie. Sur la porte de sa dernière demeure, à Marseille, on peut lire : «Pourquoi le nom du navire puisqu’il est l’heure de l’étoile ». Pour entrer dans l’œuvre de ce poète fascinant, le mieux est sans doute aujourd’hui de se référer au numéro 2 de la revue Sorgue (Le Bois d’Orion éditeur), paru en 2001. Charlotte Hamer nous lit la lettre à Yves Bonnefoy, mai 1971.

Je rêve d'un poème, d'une langue qui mangerait toutes les autres mais pour cela je choisis la prudence et le secret.

Je travaille à d'autres à d'autres textes, à d'autres idées de livres

...On n'invente pas une langue aux yeux de tous. Il s'agit en fait de l'inverse du lettrisme, une totalité du sens, des sens qui contiendrait en elle-même sa propre négation. Ce que je dis, je le dis dans tous les sens. Du reste, Rimbaud faisait-il un jeu de mots sur le mot sens ? ( organe ou signification).

J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ce grand déréglement de tous les sens. Est-ce une poétique ou mode de vie et mode d'écriture sont un ? Ce que j'ai essayé en juin 68 chez vous avec mon amie Pascale, vous souvenez-vous. Le délire était porté par un langage de tous les sens. Dérèglement entre la vie et la parole. Le délire est revenu en 69 à Strasbourg à chaud. Maintenant le déréglement de tous les sens est à froid. Ce soir, par exemple, long regard sur le coucher de soleil au-dessus du Luberon. Une heure d'hallucinations merveilleuses. Je crevais les yeux au réel, littéralement. Tous les plus beaux visages qui soient défilaient devant moi dans l'azur inconnu. Ah, cette vie mentale, j'ai payé pour ce spectacle dont je mourrai peut-être et sans le regretter. Les médicaments ne font qu'éviter que le mal empire, ils endorment les symptômes mais le mal demeure comme l'Oeil splendide. ...

Il faut avoir été fou pour connaître toute la gamme de "moi" différents que l'on porte avec soi aux détours de la vie. Parfois un autre entre subitement en moi et me voilà avoir d'un coup la même sensation qu'en juin à Zürich chez Racine ou en 69 dans l'hôpital de Strasbourg. Merveille de la mémoire/ réactivée//chez Proust. C'est bien ça.

Ainsi je me rencontre moi-même par hasard. Diversité fabuleuse et enivrante. S'y nourrir sans s'y perdre. S'y jeter comme dans un puits mais garder le nom du puits avec soi, la sauvegarde infinie de la parole.

Bien à vous, à notre prochaine rencontre, en attendant de vous lire.

vôtre

Christian Guez

Puis, à l’escalier Suarès, boulevard Notre-Dame,

j’ai évoqué l’auteur né à Marseille avec laquelle il entretient une relation contradictoire, d’amour et de haine. C’est que Marseille, comme lui, concentre les extrêmes et rêve toujours d’ailleurs. Dans Marsiho, le livre avec lequel il revient à Marseille à la fin de sa vie, il écrit :

« … Sous le ciel d’azur, rire éclatant, il y a dix coins marqués pour le meurtre. Ce sont des places régulières, des trapèzes biscornus qui s’espacent au soleil entre deux ou trois pâtés de grosses maisons. Terrains vagues, lieux de démolition, ils semblent piqués de décombres, jalonnés pour le crime et lotis au guet-apens. Les pavots du sang doivent pousser sur ces champs arides : ils attendent la saison.

Que le ciel est heureux qui les illumine, qu’il laisse tomber de haut le miel de la lumière sur ces dartres galeuses de la peau d’une ville ! Rien ne ressemble moins au coupe-gorges des ruelles sinistres, dans les vieilles cités à l’ombre des cathédrales. Ici, tout se fait en plein soleil. Quelle merveille dans une ville où comme partout, le style moderne commande l’hypocrisie et la lâcheté.

Au beau milieu de la cité, dans le centre de la ruche, là où grouille la foule, les carrefours prédestinés haussent une large épaule, étirent leurs membres de plâtre gris, et dressent leurs bosses de terre battue. Tantôt plus couverte de gens qu’une charogne de vermine et tantôt déserte comme un cimetière à minuit, la place est un champ clos.

J’en sais une, les lignes courbes, la rue qui fuit, les ruelles qui s’amorcent en serpents et en scorpions, des murs aveugles d’une part, des murailles trouées en écumoire, de l’autre, tout y appelle le meurtre… » Marsiho, 1933

Il vit à Marseille jusqu’à 30 ans menant une vie d’ermite au Roucas-Blanc, se forgeant un image de poète maudit, puis gagne Paris et mène une vie littéraire riche et prolixe.

C’est finalement aux Baux, sur ce grand roc désolé battu par le mistral, après une vie de Parisien frustré - il n'a pas eu le succès qu’il attendait - et de voyageur fantasmatique, qu’il trouve une attache dans un isolement salutaire. Les Baux est le miroir de l’âme de Suarès, la réconciliation entre l’ici et l’ailleurs, ses racines et ses rêves: “Aux Baux, (le vent) « est parfois si présent et si vif, que, fermant un peu les yeux, je crois être au sommet d’un cap, à la pointe d’une île […] Ah, laissez-moi croire qu’en Provence, je suis déjà entre Sounion et l’Olympe. Je ne garde que trop de regret de fermer les yeux sans les avoir ouverts un jour sur l’Acropole. »

Il trouve en Provence le pays utopique de la Grèce antique, avec sa majesté et son sentiment d’éternité. Et pour finir, ce passage de réconciliation avec Marseille, avec la vie, avec lui-même.

« A l’étable de la Joliette et d’Arenc, là, je le sais, la mer clapote à quai contre la quille des navires ; là, les vaisseaux mouillés, demain, lèveront l’ancre ; là est le voyage, l’aventure, le soleil, les routes de la Grèce et de l’Asie ; là, les balancelles catalanes, et coulant sur les dalles du Vieux-Port, les flots d’oranges […] C’est la mer, ce que j’aime le plus, le ciel liquide où l’on embarque, où l’on navigue : la planche est retirée, on est à bord comme l’on ressuscite, et déjà dans une autre vie […] C’est la mer où j’ai vécu ma plus belle part, la mer qui m’est commune comme si j’en étais sorti »

André Suarès, Bouclier du Zodiaque, Le Cherche-Midi, 1994.

La caravane gagne ensuite le Quartier Vauban.

C’est là rue Pythagore, derrière le 33 rue de la Martinique où vécut Gerald Neveu, que Marc-Paul Poncet, évoque les deux figures de Gerald Neveu et de Jean Malrieu, lui qui fonda les revues Action poétique (1950-1956) avec Gérald Neveu, puis Sud (1970).

Dans la descente du Bois sacré, Henri Perrier Gustin lit Suarès et Thierry Offre, en provençal, fait entendre le second sonnet de Bellaud de la Bellaudière.

Louis Bellaud de la Bellaudière, poète provençal du XVIe siècle, est l’auteur de trois ensembles poétiques en langue d’oc : les Obros et Rimos (Sonnets et autres rimes de la prison), Lou Don-Don Infernal et Lous Passatens. Ces trois œuvres, imprimées à Marseille en 1595, constituent le premier corpus d’une véritable «Renaissance» des lettres d’Oc en Provence.

You mouory de regret, pensant à la partensso,

Que fayre siou constrench au terren Franchiman :

Car senty que mous hueils eilla mourran de fan,

Luench de mon beou Souleou qu’esclaro la Prouvensso.

Et comben que faray uno grand diligensso

Per tournar revezer l’hueil murtrier et human,

D’aquello que my ten esclau souto sa man,

Ay pou que mourray leou privat de son absensso.

Tous plezers Carmentrans n’auran per my valour,

Et non regretaray, ny danssos, ny tambour,

Masquos, ny masquillons, ny tymbous, ny tymballos.

Soulament de ton hueil lou regret my sara,

Qu’au Mez ensafranat, un troupeou de Sigallos.

Que dedins mon cerveou, mais de brut eou fara,

Je meurs de regret, en pensant au départ,

Que je suis contraint de faire en terroir français :

Car je sens que mes yeux là-bas mourront de faim,

Loin de mon beau Soleil qui éclaire la Provence.

Et même si je ferai grande diligence,

Pour revoir, à nouveau, l’œil meurtrier et humain,

De celle qui me tient esclave sous sa main,

J’ai peur de mourir vite privé par son absence.

Tes plaisirs Carnaval n’auront pour moi aucune valeur,

Et je ne regretterai pas, ni les danses, ni le tambour,

Ni les masques, ni les masquillons, ni timbres, ni timbales.

Seulement de ton regard sera mon regret,

Car en mon cerveau, il fera plus de bruit,

Qu’au Mois du safran, un troupeau de Cigales.

Pour finir, la caravane emprunte la Montée de l'Oratoire pour rejoindre le jardin de la Colline Puget pour le Verre de l’amitié de clôture. Dominique Sorrente lit, en guise de conclusion, son évocation du lieu, intitulé D'une rue à l'autre.

“J'habite une montée qui est une descente

où la plus belle vue est offerte aux Aveugles,

et c'est tout un enseignement.

La mer m'appelle, et je lui tourne le dos,

aspiré par le grouillement de la ville.

Face au Garlaban, je suis un marin des collines

que les gabians visitent de plus en plus assidument.

J'habite dans une ville

où les boulevards sont esquichés,

où les avenues finissent souvent en impasses,

où dans chaque rue qui se respecte, on n'est

jamais à l'abri de croiser un calamar...”

Marie-Philippe JONCHERAY